特許調査で、素材の潜在的な利用価値を探求する方法

Photo by Dani Costelo on Unsplash

特許調査で、素材の潜在的な利用価値を探求する方法

ある素材が余っていて、それを何に利用できるかが分からない場合でも、特許情報は役に立つことがあります。

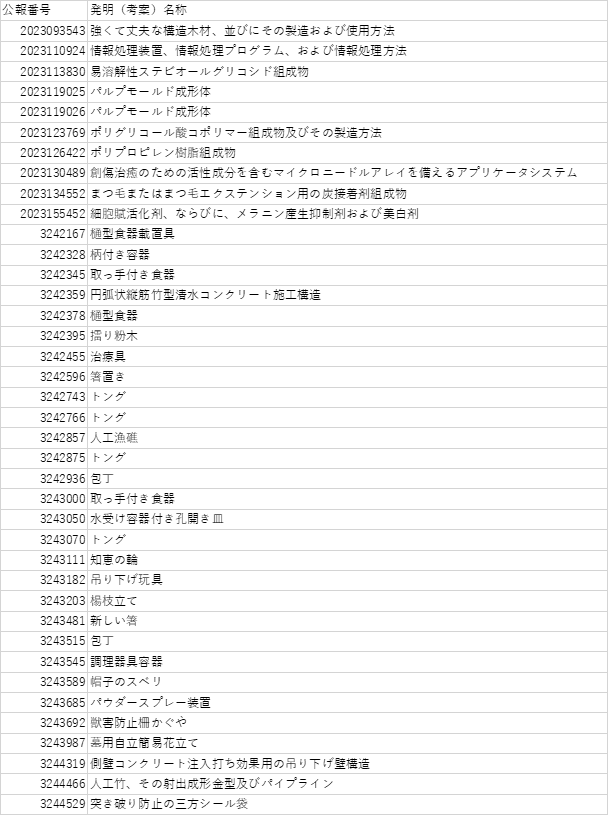

例えば、「竹」を素材とした発明について、半年の期間で検索してみると、特許が10件、実用新案は29件ヒットしました。

これらの発明には次のように名称が付与されていて、その用途がある程度推察されます。

新たに開発した素材の潜在市場や潜在製品を見出す方法

新たに開発した素材について、その潜在的な市場や潜在的に活用可能な製品を、特許調査で調べたいとの依頼をいただくことがあります。

特許明細書には、ある素材の発明の実施形態(発明を実際どのように使うか)について、適用可能な市場や製品を例示して説明されています。

これは特許出願の際に、より良い内容で特許を取るために記載するものですが、この情報を利用して、ある素材の改良や置換容易な素材を開発した場合に、その新たな素材の売り込み先や、市場可能性を探ることも可能です。

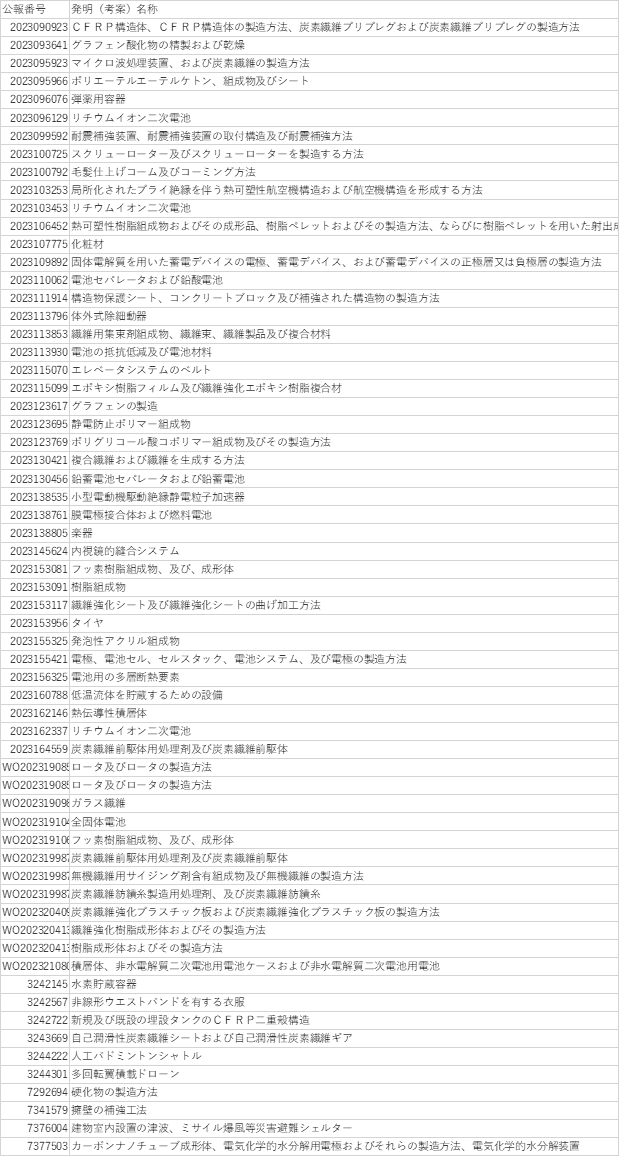

例えば、新たなカーボン繊維に置換可能な素材を開発した場合を想定してみると。過去半年で、この手の素材が発明の構成として登場する特許出願は、特許が57件、実用新案は6件見つかりました。

その内容を見てみると、次のような用途で使用されることが発明の名称からもわかります。特許公報の詳細を整理すれば、更に、詳細にどのように利用可能かのヒントが掴める可能性があります。

ある素材の利用方法にどんなものがあるか気になったとき

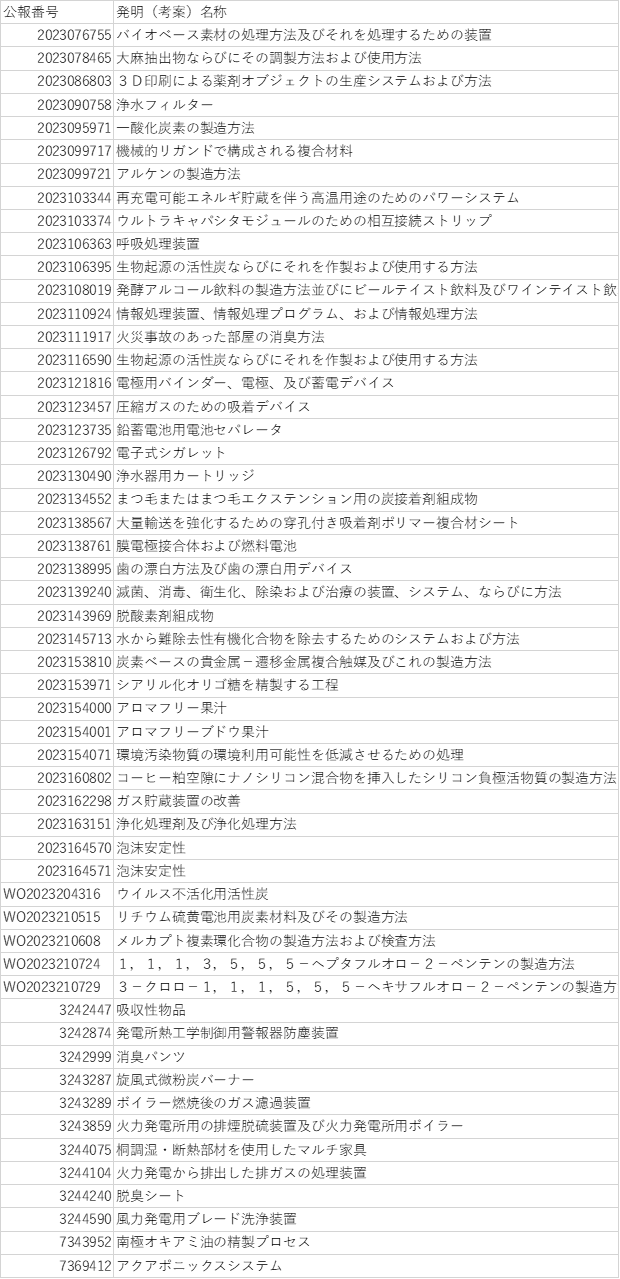

あるテレビ番組で、活性炭を使って、塩水を媒体として蓄電池を作るというものが放映されていました。

活性炭といえば、最も一般的な用途は不純物除去ですが、他にどのような分野で利用されているのか、もしかしたら意外な活用方法があるのではないか、と気になります。

そこで特許情報を調べると、以下のような様々な分野での利用事例が出てきました。

このように、特許情報から素材の新たな可能性を探求することができます。

特許庁データベースJ-Platpatで無料で検索可能ですので、ぜひ色々試してみてください。